「経営理念を体現」させるには?理念浸透の3ステップと成功事例を徹底解説

「経営理念は大切だって分かっているけど、なかなか社員に浸透しない…」

多くの経営者や人事担当者が抱える悩みを解決するため、本記事では「経営理念を体現」するための具体的な方法を徹底解説します。

理念浸透の重要性、成功事例、そして今日から実践できる3つのステップをご紹介。

あなたの会社を、理念が根付き、社員が自律的に行動する組織へと導きます。

目次

1. なぜ「経営理念を体現」が重要なのか?

経営理念を体現することは、組織の成長と持続可能性を左右する重要な要素です。

このセクションでは、なぜ経営理念を体現することが重要なのか、そのメリットと、体現されないことによるデメリットを具体的に解説します。

1-1. 経営理念を体現することのメリット

経営理念を体現することは、組織全体に多くのメリットをもたらします。

まず、社員一人ひとりが経営理念を理解し、日々の業務でそれを実践することで、社員の行動に一貫性が生まれます。

これにより、顧客からの信頼を獲得しやすくなり、企業のブランドイメージ向上にもつながります。

さらに、社員のエンゲージメントが高まり、組織への帰属意識が強くなることで、離職率の低下や優秀な人材の獲得にも貢献します。

また、経営理念に沿った意思決定が迅速に行われるようになり、変化の激しい市場環境においても、組織としての柔軟性と対応力を高めることができます。

1-2. 理念が浸透しないことによるデメリット

一方、経営理念が社員に浸透しない場合、様々な問題が生じます。

まず、社員の行動に一貫性がなくなり、顧客への対応やサービス品質にばらつきが生じる可能性があります。

これにより、顧客からのクレームが増加し、企業の評判を損なうことにもつながりかねません。

また、社員が経営理念を理解していないため、日々の業務で迷いが生じやすく、モチベーションの低下を招く可能性があります。

さらに、組織の一体感が失われ、部署間の連携がうまくいかなくなることで、生産性の低下や業績悪化にもつながりかねません。

最悪の場合、企業の方向性を見失い、市場での競争力を失うことにもなりかねません。

関連記事:経営理念浸透の成功戦略!5つの具体的なステップを紹介!

2. 経営理念が浸透しない3つの原因

2-1. 経営理念が抽象的すぎる

経営理念が浸透しない原因の一つは、その内容が抽象的すぎることにあります。

抽象的な理念は、社員にとって理解しにくく、日々の業務との関連性を見出しづらいものです。

「お客様第一」や「社会貢献」といった言葉は美しいですが、具体的にどのような行動をすれば良いのかが分かりません。

結果として、社員は理念を「建前」として捉え、自身の行動に結びつけようとしなくなるのです。

例えば、「お客様第一」という理念を掲げるのであれば、具体的に「お客様からの問い合わせには24時間以内に対応する」といった行動指針を示す必要があります。

抽象的な言葉だけでは、社員はどのように行動すべきか迷い、理念は形骸化してしまうのです。

2-2. 浸透させるための施策が不足している

経営理念を浸透させるためには、明確な戦略と具体的な施策が必要です。

しかし、多くの企業では、理念を制定しただけで、その後の浸透施策が十分に行われていません。

例えば、社員への説明会や研修が一度きりだったり、経営陣からのメッセージが不足していたりすると、社員の理解は深まりません。

また、社内報やウェブサイトで理念を紹介するだけでは、社員の記憶に残りにくく、行動変容を促すことは難しいでしょう。

理念浸透のためには、継続的な情報発信、ワークショップの開催、行動指針との連動など、多角的なアプローチが必要です。

単発の施策ではなく、長期的な視点での計画と実行が求められます。

2-3. トップのコミットメントが弱い

経営理念の浸透には、経営トップの強いコミットメントが不可欠です。

トップが理念を重視し、自ら率先して体現する姿を示すことで、社員の意識は大きく変わります。

しかし、トップが理念について語ることが少なかったり、自身の行動が理念と矛盾していたりすると、社員は「本気度」を感じることができません。

結果として、社員は理念を「上からの押しつけ」と捉え、積極的に関わろうとしなくなるのです。

トップは、会議や社内イベントで理念について語り、日々の業務の中で理念に沿った意思決定を行い、率先して行動することで、社員に対して「理念を大切にする」というメッセージを発信する必要があります。

トップのコミットメントは、理念浸透の成否を左右する重要な要素なのです。

関連記事:経営理念浸透の成功戦略!5つの具体的なステップを紹介!

3. 【3ステップ】経営理念を社員に浸透させる方法

経営理念を社員に浸透させるためには、具体的なステップを踏むことが重要です。

ここでは、今日から実践できる3つのステップをご紹介します。

これらのステップを踏むことで、社員が経営理念を理解し、自律的に行動する組織へと近づくことができるでしょう。

3-1. ステップ1:経営理念を分かりやすく伝える

最初のステップは、経営理念を「分かりやすく伝える」ことです。

難解な言葉や抽象的な表現ではなく、社員が理解しやすい言葉で理念を表現することが重要です。

具体的には、

- 平易な言葉への翻訳: 専門用語を避け、誰にでも理解できる言葉で理念を説明します。

- 具体例の提示: 理念を体現した行動や、具体的な事例を提示することで、理解を深めます。

- 繰り返し伝える: 一度説明しただけでは浸透しないため、様々な機会を通じて繰り返し伝えることが重要です。

また、経営理念を浸透させるためのツールを活用することも有効です。

例えば、

- 理念ブックの作成: 持ち運びやすく、いつでも見返せるようにします。

- 動画での発信: 経営者のメッセージや、理念を体現している社員のインタビューなどを動画で配信します。

- 社内イベントでの共有: 定期的に社内イベントを開催し、理念に関するクイズやワークショップを行うことで、楽しみながら理解を深めます。

3-2. ステップ2:行動指針との紐付け

次のステップは、経営理念を「行動指針」と紐付けることです。

行動指針とは、経営理念を具体的に実践するための指針であり、社員が日々の業務でどのような行動をとるべきかを示します。

行動指針を明確にすることで、社員は理念を「単なるお題目」ではなく、具体的な行動のガイドラインとして捉えることができます。

行動指針を策定する際には、以下の点に注意しましょう。

- 具体性: 抽象的な表現ではなく、具体的な行動を明示します。

- 分かりやすさ: 誰が見ても理解できるように、簡潔で分かりやすい言葉で表現します。

- 網羅性: 組織全体をカバーするよう、様々な業務シーンを想定した指針を策定します。

例えば、「お客様第一」という理念を掲げる場合、

- 「お客様からの問い合わせには、24時間以内に対応する」

- 「お客様のニーズを的確に把握し、最適な商品・サービスを提供する」

といった行動指針を定めることができます。

このように、理念を行動レベルに落とし込むことで、社員は具体的に何をすべきか理解しやすくなります。

3-3. ステップ3:評価制度への組み込みと継続的なコミュニケーション

最後のステップは、経営理念を「評価制度」に組み込み、継続的な「コミュニケーション」を図ることです。

社員の行動が評価に反映されることで、理念を体現する行動が促進されます。

また、継続的なコミュニケーションを通じて、理念への理解を深め、組織全体での意識統一を図ることができます。

評価制度への組み込み方としては、

- 行動評価項目の設定: 理念に沿った行動を評価項目に設定し、評価基準を明確にします。

- 目標設定への反映: 理念を意識した目標設定を促し、達成度を評価します。

- フィードバックの実施: 評価結果をフィードバックし、社員の成長を支援します。

継続的なコミュニケーションを図るためには、

- 定期的な情報発信: 社内報、ウェブサイト、メールマガジンなどを活用し、理念に関する情報を定期的に発信します。

- 経営陣からのメッセージ: 経営陣が積極的に理念について語り、社員へのメッセージを発信します。

- ワークショップの開催: 理念について議論する場を設け、社員の理解を深めます。

これらのステップを組み合わせることで、経営理念を社員に効果的に浸透させ、理念を体現する組織文化を築くことができるでしょう。

関連記事:経営理念を浸透させる秘訣|組織の成長を加速させるための戦略

4. 経営理念を体現している企業の成功事例

経営理念を体現している企業の事例を知ることは、自社で理念を浸透させるためのヒントを得る上で非常に有効です。

成功している企業の取り組みを参考に、自社に合った施策を検討しましょう。

事例1:リッツ・カールトン

リッツ・カールトンは、顧客至上主義を掲げ、従業員一人ひとりが「紳士淑女をおもてなしする私たちも紳士淑女です」というクレド(信条)を共有しています。

このクレドを基盤に、顧客への最高のサービス提供を目指しています。

リッツ・カールトンの経営理念は、社員が自律的に行動するための羅針盤となっています。

具体的には、

- 「ゴールドスタンダード」の徹底: 全従業員が共有する行動指針で、顧客満足を最優先事項としています。

- エンパワーメントの推進: 従業員が顧客の問題解決のために、最大2,000ドルまで自由に使える権限を与えています。これにより、顧客からの要望に迅速に対応し、顧客満足度を高めています。

- チームワークの重視: 従業員間の連携を強化し、質の高いサービスを提供するための組織体制を構築しています。

これらの取り組みにより、リッツ・カールトンは顧客ロイヤリティを高め、ホテル業界で高い評価を得ています。

顧客は、質の高いサービスと、従業員の温かい対応に感動し、リピーターとなります。

従業員も、顧客の笑顔と感謝の言葉を励みに、高いモチベーションを維持しています。

事例2:スターバックス

スターバックスは、「人々の心を豊かで inspiring なものにする」というミッションを掲げ、コーヒーを通じて、人々に特別な体験を提供することを目指しています。

このミッションを達成するために、スターバックスは以下の取り組みを行っています。

- 「パートナー」と呼ばれる従業員の育成: 従業員を単なる労働力ではなく、「パートナー」として尊重し、成長を支援する制度を設けています。

- 地域社会との連携: 地域社会に貢献する活動を積極的に行い、企業市民としての役割を果たしています。

- 多様性の尊重: 多様な価値観を受け入れ、誰もが働きやすい環境を整備しています。

スターバックスでは、経営理念が社員の行動指針と深く結びついています。

例えば、バリスタは、単にコーヒーを提供するだけでなく、顧客とのコミュニケーションを通じて、特別な体験を提供することを目指しています。

また、店舗は、地域住民にとってのコミュニティスペースとしての役割も担っています。

これらの取り組みにより、スターバックスは、世界中で高いブランド価値を確立し、顧客から愛される企業となっています。

顧客は、美味しいコーヒーを味わうだけでなく、スターバックスの理念に共感し、ブランドへの愛着を深めています。

従業員も、誇りを持って仕事に取り組み、会社の成長に貢献しています。

5.経営理念設計・浸透をしたことによる成功事例

ここでは、弊社が経営理念設計をご支援させていただいた富山県にあるハウスメーカー、クオレ・ホーム株式会社さまでの実績について紹介をさせていただきます。

今この記事を読んでくださっている方の中には「離職率が高い」「新規事業に手が回らない」「思うように売上が伸びない」などのお悩みをお持ちの方も少なくないのではないでしょうか?

今回の弊社実績では、離職率低減や売上UPへの効果を中心にお話しさせていただきます。

ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。

弊社でのサポート内容

- 経営理念設計

- ロゴデザイン制作

- 名刺デザイン制作

抱えられていた問題や課題について

- 離職率が70%とかなり高く、新規営業という職業柄もあり、定着ができずに困っていた。

- 会社の理念や目指すべき方向性などがなく、社員のモチベーションが低い状態だった。

- 代表である村野さんが営業活動を行っており、No.2の育成などに時間を割くことができておらず、売上拡大に悩んでいた。

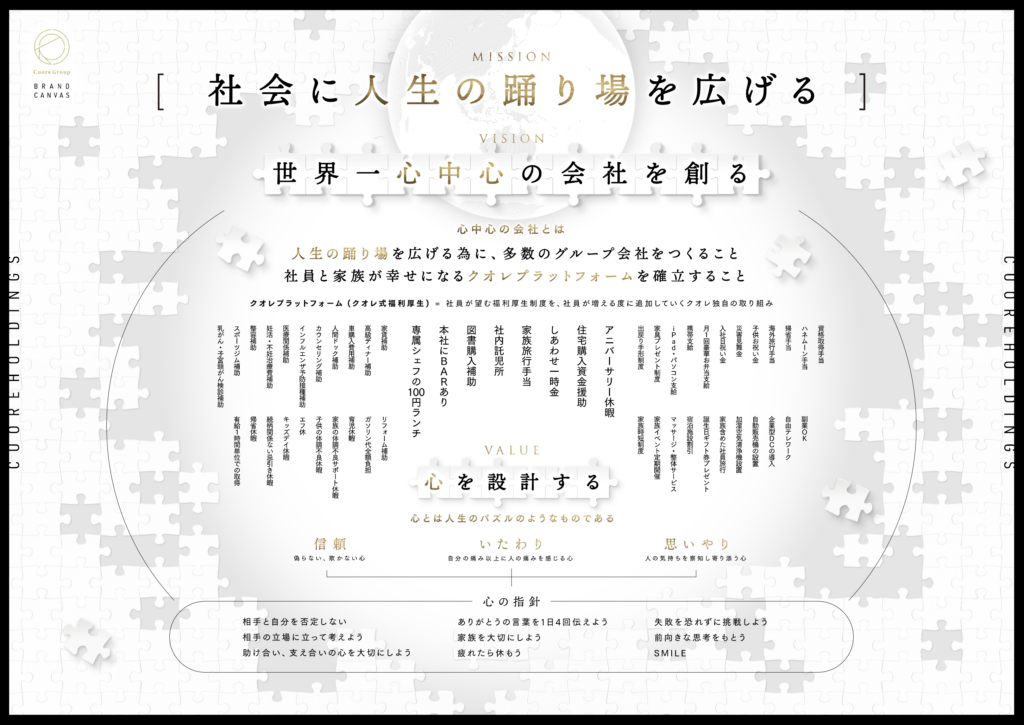

弊社作成のブランドキャンバス(経営理念設計)

理念設計により、得られた成果について

①離職率が70%→5%へと激減した。(弊社がご支援を開始してからの1.5年間でまだ離職なし。)

②富山県で競合他社が300社いる中、元々年間売上順位が20位だったのに対し、TOP7になることができた。

③年間休日が120日→140日(フリー休暇など含む)に増えたにもかかわらず、売り上げが昨対比150%増加した。

④代表である村野さんが、営業から手離れできたことにより、新規事業や新規会社を複数設立し、およそ3000万円程度の年間見込み経常利益を生むことができた。

より詳細な情報が知りたい方は下記の記事をご覧ください!

>>【経営理念設計実績】クオレ・ホーム株式会社様〜離職率激減、売上150%増に至った理念づくりとは〜

その他導入事例について知りたい方は、下記のページをご覧ください。

>>導入事例

6.まとめ:理念を体現する組織文化を築こう

経営理念を体現することは、企業の持続的な成長と、社員のエンゲージメント、そして組織の一体感を高めるために不可欠です。

本記事では、理念浸透の重要性、具体的な3つのステップ、そして成功事例を通じて、理念を組織に根付かせる方法を解説しました。

経営理念が形骸化してしまう原因を理解し、トップのコミットメント、分かりやすい表現、そして評価制度への組み込みといった対策を講じることで、社員一人ひとりの行動を変化させることができます。

リッツ・カールトンやスターバックスの事例からは、理念を体現する組織文化が、顧客満足度の向上やブランド価値の確立につながることが分かります。

理念を体現する組織文化を築くことは、企業の競争力を高め、社員が誇りを持って働ける環境を作り出すことにつながります。

この記事で紹介したステップと成功事例を参考に、ぜひあなたの会社でも理念浸透への取り組みを始めてください。