経営理念とは? 目的、作り方、浸透のコツを徹底解説!

「経営理念」という言葉を聞いたことはありますか?

企業の羅針盤となる重要なものですが、その意味や作り方、浸透方法を正しく理解している方は少ないかもしれません。

本記事では、経営理念の基礎から、自社に合った理念の作り方、従業員への浸透方法まで、事例を交えながら分かりやすく解説します。

この記事を読めば、あなたの会社も、理念を軸とした組織運営を実現し、更なる成長を遂げられるでしょう。

目次

1. 経営理念とは?

「経営理念」とは、企業の存在意義や価値観を明文化したものであり、組織全体の方向性を示す羅針盤のような役割を果たします。

この理念は、企業の意思決定や行動の基準となり、従業員の意識統一を図る上で不可欠です。

また、対外的な企業イメージを形成し、顧客や社会からの信頼を得るためにも重要です。

1-1. 経営理念の定義

経営理念は、企業の根本的な考え方や価値観を具体的に表現したものです。

これには、企業の使命(ミッション)、将来像(ビジョン)、行動規範(バリュー)などが含まれます。

これらは、企業のすべての活動の基盤となり、組織全体を一つにまとめ、目標達成へと導く力となります。

1-2. 経営理念の重要性

経営理念は、企業の成長と持続可能性に不可欠な要素です。

従業員のモチベーション向上、組織の一体感醸成、企業イメージの向上など、様々なメリットをもたらします。

明確な経営理念は、従業員が自社の目指す方向を理解し、日々の業務において判断する際の指針となります。

1-3. 企業理念との違い

経営理念と似た言葉に「企業理念」があります。

企業理念は、より広い概念であり、経営理念を含む企業の基本的な考え方を包括的に表します。

一方、経営理念は、企業がどのように社会に貢献し、どのような価値を提供していくのかという点に焦点を当てています。

両者は密接に関連しており、企業の基盤を形成する上で不可欠な要素です。

関連記事:経営理念とは?意味•作り方•成功事例など徹底解説!

2. 経営理念を策定するメリット

経営理念を策定することは、企業にとって多くのメリットをもたらします。

組織の一体感の向上、従業員のモチベーション向上、そして企業イメージの向上は、企業の成長と持続可能性を支える重要な要素です。

以下に、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

2-1. 組織の一体感の向上

経営理念は、組織全体を一つにまとめ、共通の目標に向かって進むための羅針盤となります。

従業員一人ひとりが同じ方向を向き、同じ価値観を共有することで、組織の一体感が生まれます。

これにより、部署間の連携がスムーズになり、情報共有も活発化します。

結果として、意思決定が迅速になり、問題解決能力も向上します。

一体感のある組織は、困難な状況にも対応しやすく、変化への適応力も高まります。

また、従業員は、自社の一員であることに誇りを持ち、組織への貢献意欲も高まります。

この一体感は、企業文化の醸成にも繋がり、組織の基盤を強化します。

2-2. 従業員のモチベーション向上

明確な経営理念は、従業員のモチベーションを大きく向上させます。

従業員は、自社の存在意義や目指す姿を理解することで、仕事へのやりがいを見出しやすくなります。

また、経営理念に沿った行動が評価されることで、自己肯定感が高まり、積極的に業務に取り組むようになります。

さらに、経営理念は、従業員が日々の業務において判断する際の指針となり、迷いや不安を軽減します。

これにより、従業員は、自分の仕事が社会や顧客に貢献しているという実感を得ることができ、エンゲージメントが向上します。

高いモチベーションは、生産性の向上だけでなく、離職率の低下にも繋がり、優秀な人材の確保にも繋がります。

2-3. 企業イメージの向上

経営理念は、企業の対外的なイメージを向上させる効果もあります。

企業の理念が明確であることは、顧客や取引先からの信頼を得る上で非常に重要です。

企業のウェブサイトや広報活動を通じて、経営理念を発信することで、企業のブランドイメージを構築し、競合他社との差別化を図ることができます。

また、投資家や求職者にとっても、企業の経営理念は、企業を選ぶ際の重要な判断材料となります。

明確な理念を持つ企業は、社会的責任を果たし、持続可能な成長を目指す企業として評価されやすくなります。

その結果、優秀な人材が集まりやすくなり、新たなビジネスチャンスも生まれやすくなります。

関連記事:経営理念がない会社でも大丈夫! 理念を策定し、社員が輝く組織を作る方法!

3. 経営理念の作り方

3-1. 現状分析

経営理念を策定する最初のステップは、現状を深く理解することです。

自社の強み、弱み、機会、脅威を分析し、現在の組織文化や従業員の意識を把握します。

具体的には、SWOT分析や従業員アンケート、顧客からのフィードバックなどを活用します。

この分析を通じて、自社の現状と理想のギャップを明確にし、目指すべき方向性を見つけ出します。

現状分析は、経営理念が現実的で、かつ効果的に機能するための基盤となります。

この段階での丁寧な分析が、その後の理念策定の質を大きく左右します。

3-2. 理念の構成要素の決定(ミッション、ビジョン、バリュー)

経営理念を構成する要素として、一般的に「ミッション」「ビジョン」「バリュー」の3つが挙げられます。

ミッションは企業の存在意義、ビジョンは将来像、バリューは組織が大切にする価値観を意味します。

これらの要素を明確にすることで、企業の方向性が具体化され、従業員の行動指針が定まります。

ミッションは、企業が何のために存在するのかを明確にし、社会への貢献を示すものです。

ビジョンは、企業が将来的にどのような姿を目指すのかを示し、従業員のモチベーションを高めます。

バリューは、組織文化を形成し、従業員の行動を規範化します。

これらの要素をバランス良く組み合わせることで、強力な経営理念が構築されます。

3-3. 理念文の作成

現状分析と理念の構成要素が決定したら、具体的な理念文を作成します。

理念文は、簡潔で分かりやすく、従業員が共感できる言葉で表現することが重要です。

抽象的な表現を避け、具体的な行動指針となるような言葉を選ぶと良いでしょう。

理念文を作成する際には、企業の独自性や強みを反映させ、他社との差別化を図ることも大切です。

また、従業員が理解しやすく、記憶に残るような工夫も必要です。

例えば、キャッチーなフレーズやキーワードを取り入れるのも効果的です。

3-4. 表現方法の工夫

経営理念は、ただ作成するだけでなく、効果的に伝えるための工夫も必要です。

理念を分かりやすく表現するために、ビジュアル要素を取り入れるのも有効です。

例えば、理念を象徴するロゴを作成したり、理念をテーマにしたポスターや動画を作成したりすることで、従業員の理解を深め、浸透を促進できます。

また、経営理念を社内報やウェブサイトで公開し、定期的に発信することも重要です。

さらに、従業員が理念を自分たちの言葉で語れるような機会を設けることも、浸透を加速させる上で効果的です。

関連記事:経営理念は誰のため?目的を理解し、企業を成長させるための完全ガイド

4. 経営理念策定の注意点

4-1. 抽象的すぎないか

経営理念を策定する際に、抽象的な表現は避けるべきです。

抽象的な理念は、従業員にとって理解しにくく、日々の業務での行動指針として機能しづらいからです。

例えば、「社会に貢献する」という理念は素晴らしいですが、具体的にどのような行動が「貢献」にあたるのかが不明確です。

そのため、従業員はどのように行動すれば良いのか迷い、理念が形骸化してしまう可能性があります。

具体的な表現を心がけ、従業員が理解しやすく、日々の業務に落とし込めるような理念を目指しましょう。

例えば、「お客様の課題を解決し、信頼関係を築く」といった具体的な行動を示唆する表現にすることで、従業員は具体的な行動を起こしやすくなります。

また、抽象的な表現を使う場合は、具体的な行動例を明記するなどの工夫が必要です。

4-2. 現実的であるか

経営理念は、企業の現状や将来のビジョンを踏まえて、現実的に達成可能な範囲で策定する必要があります。

非現実的な理念は、従業員のモチベーションを低下させ、企業全体の信頼を失う可能性があります。

例えば、企業の規模や経営資源を考慮せずに、「世界一を目指す」といった壮大な目標を掲げても、従業員は達成困難だと感じ、努力する意欲を失ってしまうかもしれません。

現実的な理念を策定するためには、自社の強みや弱み、市場環境などを客観的に分析し、実現可能な目標を設定することが重要です。

また、目標達成のための具体的な計画や戦略も示し、従業員が「自分たちでも達成できる」と思えるような理念を目指しましょう。

定期的に進捗状況を確認し、必要に応じて理念を見直すことも重要です。

4-3. 従業員に浸透しやすいか

経営理念は、従業員に浸透しやすく、日々の業務で実践できるものでなければなりません。

そのためには、従業員が共感し、理解しやすい言葉で表現することが重要です。

専門用語を避け、分かりやすい言葉で表現したり、従業員の日常業務と関連付けた具体例を示すなど、工夫を凝らす必要があります。

また、経営理念を一方的に押し付けるのではなく、従業員の意見を取り入れ、共に作り上げていく姿勢も重要です。

経営理念の浸透には、継続的な情報発信や教育、研修も不可欠です。

経営理念を社内報やウェブサイトで公開したり、朝礼や会議で繰り返し伝えたりすることで、従業員の意識を高めることができます。

さらに、経営理念に沿った行動を評価する制度を導入することで、従業員の行動を促進し、理念の浸透を加速させることができます。

5.経営理念の浸透方法

経営理念を策定しただけでは、企業の成長に繋がるわけではありません。

従業員一人ひとりに経営理念を理解させ、日々の業務で実践できるようにするための「浸透」が不可欠です。

このセクションでは、経営理念を組織全体に浸透させるための具体的な方法を解説します。

経営理念を浸透させることで、従業員の行動が統一され、組織の一体感が高まり、企業全体の成長を加速させることができます。

5-1. 経営者からの発信

経営理念の浸透において、経営者の役割は非常に重要です。

経営者が自ら率先して理念を語り、その重要性を繰り返し発信することで、従業員の理解を深めることができます。

具体的には、朝礼や会議でのメッセージ、社内報やウェブサイトでの情報公開、経営者ブログでの発信などが有効です。

経営者の熱意が、従業員の意識改革を促し、理念浸透の第一歩となります。

また、経営者が率先して理念に沿った行動を示すことで、従業員は理念をより身近なものとして捉え、自身の行動に反映しやすくなります。

5-2. 研修の実施

経営理念を深く理解させるためには、体系的な研修の実施が効果的です。

新入社員研修はもちろんのこと、階層別の研修や、理念をテーマにしたワークショップなどを定期的に開催することで、従業員の理解度を深めることができます。

研修では、経営理念の解説だけでなく、理念に沿った行動事例や、具体的な行動指針を示すことが重要です。

また、ロールプレイングやグループワークなどを通じて、従業員が主体的に理念を考え、実践する機会を設けることも有効です。

研修を通じて、従業員は理念を単なるスローガンではなく、日々の業務における行動の指針として捉えることができるようになります。

5-3. 行動指針との連携

経営理念を、日々の業務における具体的な行動に落とし込むためには、行動指針との連携が不可欠です。

行動指針は、経営理念を具体化したものであり、従業員が日々の業務においてどのように行動すべきかを示すものです。

行動指針を明確にすることで、従業員は迷うことなく行動できるようになり、理念の実践が促進されます。

行動指針は、具体的に、分かりやすく、従業員が理解しやすいように作成する必要があります。

また、行動指針は、定期的に見直しを行い、変化する状況に対応できるようにする必要があります。

行動指針と経営理念を連携させることで、従業員は理念に基づいた行動を自然と行えるようになり、組織文化の醸成にも繋がります。

5-4. 評価制度への組み込み

経営理念を浸透させるためには、評価制度への組み込みも有効です。

従業員の評価において、経営理念に沿った行動を評価項目に加えることで、従業員は理念を意識した行動を積極的に行うようになります。

評価項目には、理念への理解度、理念に基づいた行動の実践度、理念に沿った成果などが含まれます。

評価制度を通じて、従業員は自身の行動が組織に貢献していることを実感し、モチベーション向上に繋がります。

また、評価制度は、従業員の成長を促し、組織全体のパフォーマンス向上にも貢献します。

評価制度を経営理念と連動させることで、理念が組織文化として定着しやすくなります。

6.経営理念を設計したことによる成功事例

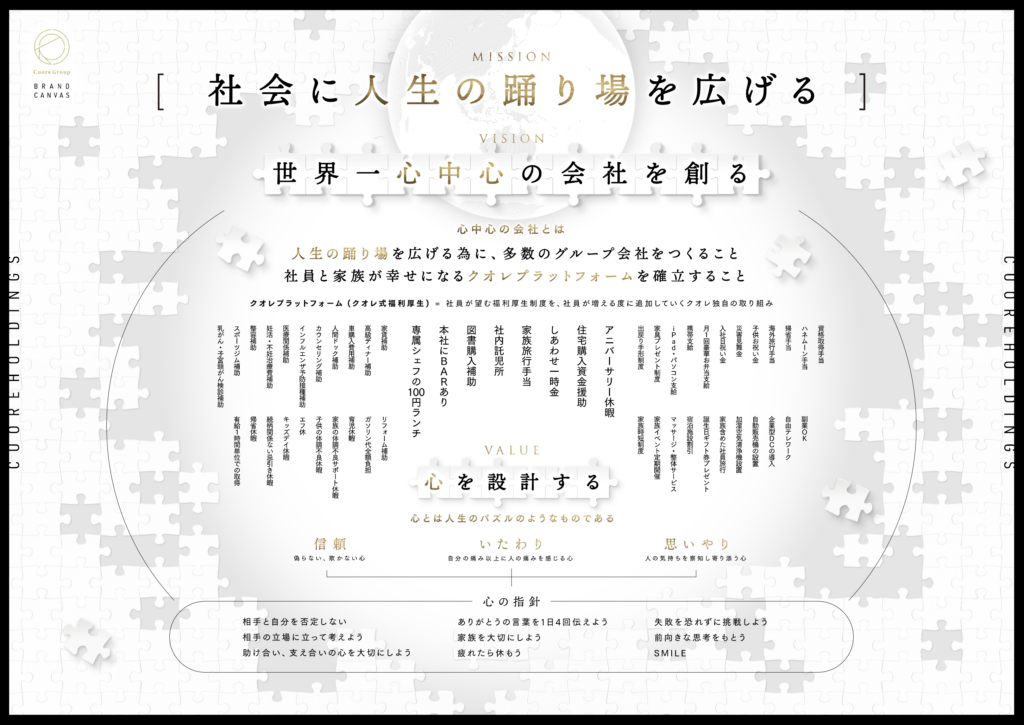

ここでは、弊社が経営理念設計をご支援させていただいた富山県にあるハウスメーカー、クオレ・ホーム株式会社さまでの実績について紹介をさせていただきます。

今この記事を読んでくださっている方の中には「離職率が高い」「新規事業に手が回らない」「思うように売上が伸びない」などのお悩みをお持ちの方も少なくないのではないでしょうか?

今回の弊社実績では、離職率低減や売上UPへの効果を中心にお話しさせていただきます。

ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。

弊社でのサポート内容

- 経営理念設計

- ロゴデザイン制作

- 名刺デザイン制作

抱えられていた問題や課題について

- 離職率が70%とかなり高く、新規営業という職業柄もあり、定着ができずに困っていた。

- 会社の理念や目指すべき方向性などがなく、社員のモチベーションが低い状態だった。

- 代表である村野さんが営業活動を行っており、No.2の育成などに時間を割くことができておらず、売上拡大に悩んでいた。

弊社作成のブランドキャンバス(経営理念設計)

理念設計により、得られた成果について

①離職率が70%→5%へと激減した。(弊社がご支援を開始してからの1.5年間でまだ離職なし。)

②富山県で競合他社が300社いる中、元々年間売上順位が20位だったのに対し、TOP7になることができた。

③年間休日が120日→140日(フリー休暇など含む)に増えたにもかかわらず、売り上げが昨対比150%増加した。

④代表である村野さんが、営業から手離れできたことにより、新規事業や新規会社を複数設立し、およそ3000万円程度の年間見込み経常利益を生むことができた。

より詳細な情報が知りたい方は下記の記事をご覧ください!

>>【経営理念設計実績】クオレ・ホーム株式会社様〜離職率激減、売上150%増に至った理念づくりとは〜

その他導入事例について知りたい方は、下記のページをご覧ください。

>>導入事例

7. 経営理念の定期的な見直し

経営理念は、一度策定したら終わりではありません。

企業の成長や変化に合わせて、定期的に見直しを行い、常に最適な状態を保つことが重要です。

この章では、経営理念を定期的に見直すことの重要性、見直しのタイミング、具体的な方法について解説します。

経営理念を見直す重要性

経営理念は、企業の羅針盤として、組織を正しい方向へ導く役割を果たします。

しかし、社会や市場環境は常に変化しており、企業の置かれる状況も刻々と変化しています。

そのため、一度策定した経営理念が、時代の変化に対応できなくなる可能性もあります。

経営理念を見直さない場合、従業員の意識と行動が乖離し、組織の一体感が失われる可能性があります。

また、対外的な企業イメージも低下し、顧客や取引先からの信頼を失うことにもなりかねません。

定期的な見直しを通じて、経営理念が企業の現状と合致しているかを確認し、必要に応じて修正することで、企業の持続的な成長を支えることができます。

経営理念の見直しのタイミング

経営理念の見直しは、定期的に行うことが推奨されます。

一般的には、1~3年に一度程度の頻度で見直しを行うと良いでしょう。

ただし、企業の状況や変化のスピードに合わせて、柔軟に対応することが重要です。

例えば、以下のようなタイミングで見直しを検討すると良いでしょう。

- 事業環境の大幅な変化: 新規事業の開始、市場の大きな変化、競合他社の動向など、事業環境が大きく変化した場合は、経営理念を見直す良い機会です。

- 組織の成長: 従業員数が増加したり、組織構造が変化したりした場合も、経営理念の見直しを検討すべきです。組織の規模が大きくなると、経営理念の浸透が難しくなるため、改めて理念の重要性を確認し、浸透策を見直す必要があります。

- 企業文化の変容: 従業員の価値観や行動が変化し、企業文化に歪みが生じていると感じた場合も、経営理念の見直しを検討すべきです。企業文化と経営理念が合致していなければ、組織の求心力が低下し、従業員のモチベーションも低下してしまいます。

- 経営トップの交代: 経営トップが交代した場合、新たなリーダーシップの下で、経営理念を見直すことも有効です。新しい経営者が目指す方向性と、企業の理念を整合させることで、組織の一体感を高めることができます。

経営理念の見直しの具体的な方法

経営理念の見直しは、以下のステップで行います。

- 現状分析: まずは、自社の現状を客観的に分析します。SWOT分析や、従業員アンケート、顧客からのフィードバックなどを活用し、自社の強み、弱み、機会、脅威を把握します。そして、現在の経営理念が、現状と合致しているかを確認します。

- 理念の評価: 現状分析の結果を踏まえ、経営理念の各要素(ミッション、ビジョン、バリュー)が、企業の現状と合致しているかを評価します。従業員への浸透度合い、行動指針との関連性なども評価項目に含めます。

- 課題の抽出: 評価の結果から、経営理念の課題を抽出します。例えば、「理念が抽象的すぎて、従業員に浸透していない」「時代の変化に対応できていない」といった課題が考えられます。

- 理念の修正: 抽出された課題に基づいて、経営理念を修正します。ミッション、ビジョン、バリューの表現を修正したり、新たな行動指針を追加したりするなどの対応を行います。

- 浸透策の実施: 修正した経営理念を、従業員に浸透させるための施策を実施します。研修の実施、社内報での発信、行動指針との連携など、様々な方法を組み合わせることで、効果的に浸透を図ります。

経営理念の定期的な見直しで企業を成長させよう

経営理念の定期的な見直しは、企業の成長を加速させるために不可欠です。

変化する時代に対応し、従業員のモチベーションを高め、企業イメージを向上させるためにも、定期的な見直しを行いましょう。

自社の現状を正しく把握し、経営理念を常に最適な状態に保つことで、持続的な成長を実現できます。

8. まとめ

経営理念について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

経営理念は、企業の成長を支える羅針盤であり、組織を強くする基盤となります。

今回ご紹介した内容を参考に、自社の経営理念を見直し、より良い組織運営にお役立てください。

経営理念を策定し、従業員に浸透させることは簡単ではありません。

しかし、地道な努力を続けることで、必ず成果は現れます。

経営理念を軸に、組織全体が一丸となって目標に向かい、企業を成長させていきましょう。

この記事が、皆様の企業経営の一助となれば幸いです。