人事評価制度のメリットデメリット│導入の目的や課題への対策を解説

「現行の評価制度が機能していない、社員のやる気が上がらない…」と悩んでいませんか?適切な評価制度は、社員の努力や成果を正当に評価し、モチベーションや生産性の向上に直結します。本記事では、評価制度のメリットや導入のポイントを詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

人事評価制度とは

人事評価制度とは、企業が社員の働きぶりや成果、スキルなどをもとに評価し、その結果を昇進・昇給や賞与、配置転換などに反映させる仕組みのことを指します。この制度は、企業の成長や社員のやる気を引き出すために欠かせません。社員が目標を持ち、自分の役割に責任を感じながら働ける環境を作ることで、組織全体の生産性も向上します。

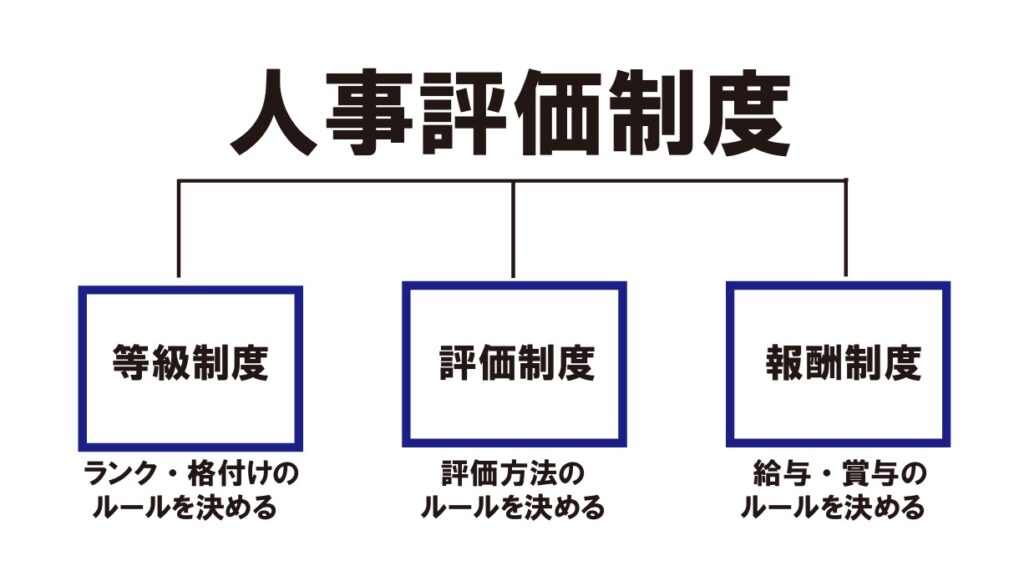

人事評価の3つの分類

人事評価制度は大きく「等級制度」「報酬制度」「評価制度」の3つに分類されます。それぞれの制度が連携することで、社員のモチベーション向上やスキルの成長、最適な人材配置が実現します。

等級制度

等級制度とは、社員の役割や能力に応じて職位やランクを段階的に設定する仕組みです。これにより、求められるスキルや成果が明確になり、昇進や昇格の基準も分かりやすくなります。たとえば、一般職から主任、係長、課長へと段階的にキャリアアップしていく道筋が示されることで、社員は自身のキャリアパスを明確に描くことができ、働く意欲が高まります。

報酬制度

報酬制度は、社員の業績や貢献度に応じて給与や賞与を決定する仕組みです。努力や成果が適正に報酬へ反映されることで、社員のやる気が自然と高まります。たとえば、営業職では売上目標の達成度に応じて成果報酬が支給されることが一般的です。

また、成果主義だけではなく、チームワークやプロセスを重視する仕組みも導入することで、バランスの取れた評価が実現します。

評価制度

評価制度は、社員の働き方や成果、スキルを多角的に評価する仕組みです。業務目標の達成度だけでなく、日常の行動やチームへの貢献度も評価対象となります。最近では、「360度評価」の導入が注目されています。上司以外にも、同僚や他部門からも評価を受ける手法で、より公平で客観的な評価が可能になります。

関連記事:人事評価制度の目的とは?メリット・デメリットや種類を紹介

人事評価制度を導入する目的

内閣官房が公表している人事評価ガイドによると、人事評価は、能力・実績を正確に把握して、任用、給与等の人事管理の基礎とするとともに、人材育成やパフォーマンス向上につなげることを目的としています。

企業が持続的に成長するためには、社員の能力や意欲を最大限に引き出すことが大切です。公平で明確な評価制度は、社員の信頼を得るだけでなく、組織全体の連携や効率向上にも大きな影響を与えます。ここでは、評価制度導入の目的について詳しく解説していきます。

処遇の決定

社員の給与や昇進・昇格などの処遇を公平かつ透明に決めるためには、評価制度が必要です。評価基準が曖昧なままだと、社員は「何を頑張れば評価されるのか分からない」と不満を抱きやすくなります。これが原因で、モチベーションが低下したり、離職率が上がったりすることもあります。

明確な評価基準があれば、社員は努力の方向性を理解し、自身のスキルや成果がどのように評価されるのかが明確になります。結果として、社員のモチベーション向上や納得感のある処遇決定が実現します。

生産性や業績の向上

明確な目標と評価基準があることで、社員は仕事に対する意識が高まり、生産性や業績が向上します。具体的な目標が設定されることで、社員は自分の役割を明確にし、その達成に向けて効率的に行動できます。また、定期的なフィードバックを通じて、自分の強みや課題が明確になり、改善に向けた取り組みがしやすくなる仕組みです。

こうした仕組みが整うことで、個人の成長が組織全体の成長にもつながり、業績の向上が期待できます。目標達成に向けた意識が高まることで、企業の競争力も強化されるでしょう。

人材配置の最適化

評価制度は、社員のスキルや適性に応じた最適な人材配置を実現します。社員の能力や特性を客観的に把握することで、適材適所の配置が可能です。適切な配置は、社員自身の成長や仕事への満足度向上につながり、結果として組織全体のパフォーマンスも向上します。

特に、キャリアパスが明確になることで、社員は自身の成長目標を明確に持つことができ、将来的なリーダー候補の育成やスキルアップにもつながるでしょう。これにより、企業全体の人材の質が向上し、持続的な成長が期待できます。

人材育成

評価制度は、社員のスキル向上やキャリア形成をサポートします。評価を通じて、個々の課題や成長の方向性が明確になるため、必要なスキルや知識の習得が促されます。これにより、社員は自身のキャリアアップを目指して積極的に学び続けることが可能です。

また、上司からのフィードバックやアドバイスを通じて、社員は自己改善の機会を得られます。このプロセスが繰り返されることで、結果として企業全体の人材育成が強化されます。

関連記事:人事評価制度で見る優良企業8選!働き方改革の最前線

人事評価制度のメリット

人事評価制度は、企業の成長と社員のやる気を高めるために欠かせない仕組みです。適切な評価基準があることで、社員は自分の役割や目標を明確に理解でき、仕事への意欲が自然と高まります。ここでは、実際に人事評価制度のメリットについて詳しく紹介します。

生産性の向上

明確な評価基準が社員の業務目標を明確にし、生産性向上に直結します。例えば、目標管理制度(MBO:Management by Objectives)を導入すると、個々の業務目標と組織全体の目標がリンクし、社員が効率的に業務を進めやすくなります。これにより、無駄な業務や時間の浪費が減少し、企業全体の生産性が向上します。

人材管理

評価制度によって、社員の強みや課題が明確になり、適材適所の人材配置が可能になります。 人事評価制度を活用することで、社員のスキルや業績が見える化されます。その結果、個々の社員の適性や能力に応じた部署への配置ができ、組織全体のパフォーマンスが最大化されます。これにより、社員一人ひとりが自分に合った環境で働けるため、モチベーションも高まります。

人材育成ができる

定期的なフィードバックと目標設定が、社員の成長とキャリア形成を促します。評価制度を通じて、上司と部下の間で定期的に面談やフィードバックが行われます。このやり取りにより、社員は自身の課題や成長ポイントを把握しやすくなる点がメリットです。また、必要なスキルや知識を身につけるための研修や教育の機会も提供され、自己成長を実感しやすくなります。

企業理念ビジョンの浸透

評価基準に企業の価値観を反映させることで、企業理念が社員に浸透します。 企業の価値観やビジョンを評価基準に盛り込むことで、社員の行動や考え方が企業理念と一致しやすくなります。これにより、組織全体の方向性が明確になり、目標達成に向けた一体感が生まれるでしょう。結果的に、企業文化が強化され、長期的な成長につながります。

コミュニケーションの促進

評価面談やフィードバックの場が、上司と部下の信頼関係を深め、職場の雰囲気を良くします。人事評価制度では、定期的な面談やフィードバックの場が設けられます。これにより、上司と部下の間で目標や課題について率直に話し合うことができ、信頼関係も強めることができるでしょう。また、社員同士のコミュニケーションも活発になり、チームワークや職場の雰囲気が良くなります。

関連記事:【2025年最新】人事評価制度のトレンド!メリット・デメリットを解説

人事評価制度のデメリット・欠点

人事評価制度は組織の成長や社員のモチベーション向上に役立つ一方で、導入や運用の過程でいくつかのデメリットや課題が生じることもあります。評価制度の運用がうまくいかない場合、かえって社員の不満や生産性の低下を招く可能性があります。

手間がかかる

評価制度の運用は、定期的な評価シートの作成や面談の実施、評価基準の見直しなど多くの業務負担を伴います。特に制度の初期導入時や変更時には、評価基準の設計や社員への周知、ITシステムの導入・運用が必要になり、時間と労力がかかることが指摘されています。

評価者にスキルが必要

公平で正確な評価を行うためには、評価者に一定のスキルが求められます。特に、客観的な視点や適切なフィードバックスキル、コンピテンシー評価の理解が不足していると、偏った評価が行われ、社員の不満や不信感を招く可能性があります。そのため、評価者教育の重要性が強調されています。

生産性の低下

評価制度の運用が不適切だと、社員が評価結果を意識しすぎて行動が消極的になることがあります。特に、評価項目に含まれない業務への意欲が低下し、評価対象外の重要な業務が停滞するケースも少なくありません。また、努力が正当に評価されないと感じた社員は、モチベーションが下がり、生産性の低下や離職につながる可能性があります。

人材開発の視野が狭まる

成果主義や短期的な目標達成を重視する評価制度では、社員の長期的な成長やスキル開発が軽視されるリスクがあります。特に、年功序列から成果主義に急激に移行した企業では、人材育成の視点が弱まり、社員のスキルアップやキャリア形成が後回しになる傾向が見られます。

人事評価制度の運用でよくある失敗

人事評価制度は、企業の成長と社員のやる気を引き出すために欠かせない仕組みです。しかし、制度の導入や運用が不十分だと、期待とは逆に社員のモチベーション低下や離職率の増加につながることがあります。多くの企業が評価制度の運用で課題を抱えているのが現実です。

その原因として、評価基準や制度導入の目的が曖昧であったり、評価者のスキル不足、社員との間に温度差があったりすることが挙げられます。これらの失敗を防ぐためには、制度設計や運用方法をしっかりと見直し、社員の納得感と信頼を得ることが必要です。

評価制度の基準があいまい

評価制度の基準が不明確だと、社員は自分がどのように評価されるのか理解できず、目標を持って働く意欲が低下します。「努力しても評価されない」と感じる社員が増え、職場の雰囲気が悪化する可能性もあるでしょう。

また、評価の流れやフィードバックの方法が明確でないと、社員はどのように改善すればよいか分からず、成長の機会を逃してしまいます。このような事態を避けるためには、評価基準を明確に定め、社員に分かりやすく伝えることが大切です。

具体的な評価項目や目標設定の方法を示し、評価プロセスの透明性を確保することで、社員の納得感と信頼を高めることができます。

評価制度を導入する目的があいまい

評価制度の目的がはっきりしていないと、制度が形だけのものになり、社員の成長や組織の発展につながりません。評価制度が形骸化してしまい、社員のやる気や業績向上に結びつかないことがあります。経営層の意図が社員に伝わらず、「なぜ評価制度があるのか」が理解されなければ、社員は制度を活用しようとしません。

このような問題を防ぐには、評価制度の目的を明確にし、その意義を社員全員に共有することが大切です。例えば、成果を適正に報酬へ反映させることや、キャリア成長を促進するための仕組みであることを具体的に説明することで、社員の理解と協力が得られます。

評価者がスキル不足

評価者のスキルが不足していると、主観的な評価や偏見が入り込み、公平性や信頼性が損なわれます。評価制度の運用で重要なのは、評価者のスキルです。評価基準の理解不足や面談スキルの低さがあると、評価が主観的になりがちで、不公平な評価が行われます。これでは社員の不満が募り、制度への信頼が失われます。

そのため、評価者には制度の内容をしっかり理解させ、面談やフィードバックの方法について定期的に研修を行うことが必要です。スキル向上によって、より正確で公平な評価が可能となり、社員の納得感が高まります。

従業員との間に温度差がある

経営層と社員の間で評価制度への理解や期待にズレがあると、制度の運用がうまくいきません。社員が「経営層の都合で作られた制度だ」と感じてしまうと、制度自体への信頼が薄れ、積極的に活用されない可能性があります。

こうした事態を防ぐには、社員の意見や現場の声を反映した制度設計が大切です。また、評価結果については、定期的なフィードバックを行い、社員が納得できる形で結果を伝えることが必要です。これにより、社員の制度への理解と信頼が深まります。

人事評価制度の運用を成功させるポイント

人事評価制度を効果的に運用するためには、明確な目的設定、適切なツール導入、そして建設的なフィードバックが不可欠です。これらの要素が揃うことで、社員のやる気が引き出され、組織全体の生産性向上に直結します。

目的を明確にする

評価制度の目的を明確にすることで、社員が目指す方向性が定まり、組織全体が一体となって目標達成に向かいます。曖昧な基準や目的では、評価の公平性や透明性が損なわれ、社員の意欲が低下します。

そのため、評価の目的を「社員の成長支援」なのか「業績向上」なのか明確に区別し、具体的な目標や基準を設定することが大切です。全社員への制度の意図と基準の共有も欠かせません。

人事評価ツールを導入する

適切な人事評価ツールを導入することで、評価の効率化と公平性が実現します。手作業による評価はミスや偏りが生じやすく、業務負担も大きくなります。クラウド型の評価システムを導入することで、リアルタイムでの情報共有やデータ分析が可能になり、評価基準の一貫性が保たれます。これにより、属人的な判断を避け、透明性のある評価が行えるようになります。

フィードバックを行う

定期的かつ前向きなフィードバックは、社員の成長と組織の発展に欠かせません。評価結果を伝えるだけでなく、改善点や今後の成長目標を共有することが大切です。四半期ごとやプロジェクト終了の際など、定期的にフィードバックを実施し、改善点と同時に良い点も伝えることで、社員の意欲を引き出します。意見交換を重視した対話形式のフィードバックが、社員の納得感を高めるでしょう。

まとめ

評価制度の運用を成功させるためには、「目的の明確化」「適切なツールの導入」「定期的なフィードバック」の3つが不可欠です。これらを実践することで、社員のモチベーションが向上し、組織全体の生産性が高まります。

マイビジョンでは、企業の成長と社員の働きがいを両立させる評価制度の導入・運用をサポートしています。初回の相談は無料で行っていますので、ぜひお気軽にご連絡いただけると幸いです。