ミッションステートメントとは?経営理念との違いや作り方を解説

企業の方向性や価値観を示す上で「ミッションステートメント」は欠かせない存在といえます。

従業員が同じ目標を共有し、意思決定の基準を統一するためにも役立つため、経営において大きな効果をもたらすでしょう。

ただ、実際にどのように作り込み、社内外に発信すればいいか迷う企業は少なくありません。

そこで本記事では、ミッションステートメントの基本的な意味や経営理念との違い、策定方法や活用事例をまとめて解説していきます。

企業の本質を明文化し、ブレのない経営を実現するためのステップを確認してみてください。

目次

ミッションステートメントとは?

ミッションステートメントとは、企業が果たすべき使命を文章化したものを指します。

会社として「社会にどのような価値を提供するか」「何を目指して行動すべきか」という根幹を明確化し、従業員やステークホルダーに共有する役割を担います。

ここではミッションステートメントの概要や重要性を理解し、企業活動にどのような影響を与えるのかを見ていきましょう。

ミッションステートメントの定義

ミッションステートメントは企業の「現在の使命」を端的にまとめるための指針です。

たとえば「私たちは◯◯を通じて、社会をより良くする」というように、具体的な事業内容と社会貢献や組織の存在意義を盛り込みます。

これは経営の根幹を示すため、従業員が日々の業務に取り組む際の判断基準にもなります。

また、ミッションステートメントは社内だけでなく、投資家や顧客など外部の人々に向けても企業の姿勢を示す効果を持ちます。

短い言葉の中に「自社の存在理由」を凝縮するため、言葉選びが重要です。

企業理念(経営理念)との関連性

企業理念(経営理念)は「ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)」を総称したものとされます。

ミッションステートメントは、特に「ミッション(使命)」に焦点を当てた文章として位置づけられる点が特徴です。

一方、ビジョンは企業が将来的にどのような姿を目指すかを示す未来像であり、バリューは組織が守るべき価値観や行動指針を指します。

したがって経営理念全体を端的にまとめると、ミッションステートメントは「現在の使命」の部分を明確化したものといえます。

総合的な価値観を示す企業理念と組み合わせることで、従業員や社会に一貫したメッセージを発信しやすくなるでしょう。

社外発信ツールとしての役割

ミッションステートメントは社内統制だけでなく、社外へのメッセージとしても大きな役割を果たします。

たとえば採用活動の場で、企業がどのような理念や使命を持つかを明確に伝えることで、求職者は自分の価値観と合うかどうかを判断しやすくなります。

また、株主や取引先、メディアに対しても、企業が社会にどんな貢献をしたいのかを訴求できるため、ブランディング効果の向上や企業イメージの向上につながります。

わかりやすいミッションステートメントを設定することで、社外からの信頼を得る基盤を築けるでしょう。

経営理念やビジョンステートメントとの違い

ミッションステートメントは企業の使命を明確に示すものですが、似た概念として経営理念やビジョンステートメントなどがあります。

それぞれが異なる役割を担うものの、セットで語られることも多いでしょう。

ここでは、その違いを理解し、自社の状況に合わせて最適に組み合わせる方法を考えていきます。

経営理念(MVV)とミッションステートメントの違い

経営理念は、ミッション・ビジョン・バリューを包括した概念です。

企業が大切にしたい価値観や将来の方向性、社会的な存在意義を総合的に示します。

その中でもミッションステートメントは、企業が現在の活動を通じてどんな使命を果たすかをピンポイントに言語化したものといえます。

つまり経営理念が全体像をカバーし、ミッションステートメントはとりわけ「企業の社会的役割と日々の行動目的」を端的にまとめる立場です。

両方を併用することで、抽象的な経営理念が従業員の行動レベルへ落とし込まれやすくなります。

関連記事:経営理念とは?意味•作り方•成功事例など徹底解説!

ビジョンステートメントとの比較

ビジョンステートメントは企業が将来的に実現したい姿を示す「未来志向」の文章であり、ミッションステートメントが示す「現在の使命」と対をなすものといわれます。

たとえば「私たちは◯年後までに世界をリードする企業になる」という目標をビジョンステートメントとして掲げる場合、それを支える「現在、社会で何を果たすべきか」がミッションステートメントとなります。

両者をセットで示すことで、企業がどのような道筋を描き、最終的にどこへ到達しようとしているのかが、社内外にわかりやすくなるのがメリットです。

組み合わせて一貫性を生む方法

ミッションステートメントとビジョンステートメント、さらにバリューを含めた全体を「経営理念=MVV」として整理しておくと、企業としてのメッセージがぶれにくくなります。

まずミッション(使命)を定義し、それがどんな未来(ビジョン)を目指すのかを明示し、そこへ向かう過程で必要な価値観(バリュー)を定めることで、一気通貫した経営方針が完成します。

これを従業員はもちろん、投資家や顧客に向けて継続的に発信していくことで、企業への理解や共感が高まりやすくなるでしょう。

複数のステートメントが整合性を持つように作り込むことがポイントです。

ミッションステートメントを策定するメリット

ミッションステートメントを定めると、企業内におけるモチベーション向上やブランド力の強化など、さまざまなメリットがあります。

ここでは具体的なメリットを知ることで、なぜ多くの企業がミッションステートメントの策定に力を入れているのかを明らかにしていきます。

従業員の行動を一本化しやすい

企業がめざす使命を明確にすることで、従業員は日々の仕事において何を優先すべきか迷いにくくなります。

たとえば、意思決定を迫られたときに「会社のミッションは◯◯だから、この選択が適切だ」と判断しやすくなるでしょう。

結果として部門間や従業員同士の価値観がまとまり、一貫性のある行動がとりやすくなります。

全員が同じ方向を見て動けるようになるため、プロジェクトの推進速度も上がる可能性があります。

ミッションステートメントが組織全体のコンパス役を果たす点は大きな利点です。

社内コミュニケーションが円滑になる

ミッションステートメントを策定した企業では、その言葉自体が共通言語として機能しやすくなります。

具体的には「私たちのミッションに沿った取り組みか」を定期的に振り返り、部門や役職の垣根を越えて意見を交換しやすい雰囲気が生まれます。

たとえば新規事業を企画するときでも「ミッションに合致するかどうか」という軸があるため、曖昧な対立や意見の食い違いを減らせます。

共通の目的意識が共有されていれば、コミュニケーションの土台が明確になり、組織の生産性向上やエンゲージメント向上にもつながるでしょう。

ブランディングや採用力の強化

ミッションステートメントは外部からの評価や認知度を高める手段としても有効です。

顧客や社会に対して「私たちは◯◯を使命として動いている」と示すことで、企業の存在意義をアピールしやすくなります。

とりわけ就職活動中の求職者にとっては、その会社がどんな価値観を持ち、どんな社会貢献を目指しているのかは重要な検討材料です。

自分の考え方や将来のキャリア像と合う企業へ応募したいという人材が増えているため、明確なミッションステートメントがある企業は採用活動の面でも有利になります。

ミッションステートメントの作り方

ミッションステートメントは、ただ「使命を言葉にすればいい」というものではありません。

自社が本質的に目指すものや、社会的役割を正確に捉えたうえで、短いフレーズに凝縮する必要があります。ここでは策定時のポイントと具体的な手順を解説します。

土台となる要素を洗い出す

最初に行うべきは、企業の原点やこれまで培ってきた強み、社会で求められる役割を整理することです。

具体的には「なぜこの事業を始めたのか」「創業者が大切にしてきた想いは何か」「顧客に対してどのような貢献を果たしたいか」などを経営陣や社員が一緒に掘り起こし、意見を出し合います。

経営理念(ミッション・ビジョン・バリュー)をすでに定義している企業は、そこに盛り込まれたエッセンスを再確認するとよいでしょう。

自社固有の背景を深く理解しないまま作ったステートメントでは、実際の行動と乖離するリスクがあります。

関係者を巻き込んだプロセス

ミッションステートメントの策定は、経営トップだけで独断的に決めるのではなく、従業員や主要ステークホルダーを巻き込んで進めると効果的です。

現場の従業員にも意見を求めることで、多角的な視点から企業の使命を言語化できます。

その結果、ステートメントの説得力が増すだけでなく、策定段階から参加したメンバーが自発的に理念を浸透させようとするため、組織への定着がスムーズになるでしょう。

ワークショップやアンケートなどを活用して多くの声を集めるのも一つの方法です。

短く印象的な言葉にまとめる

最後に、洗い出した要素をシンプルな言葉に凝縮していきます。

長々と説明するのではなく、誰が読んでもわかりやすく、覚えやすい文章を心がけることが大切です。

余分な形容詞や抽象的な表現は避け、企業が「ここだけは絶対に譲れない」というポイントを強調するとインパクトが出せます。

完成後は複数の部署や経営陣で内容を確認し、企業の実態や将来像との乖離がないかを再度チェックします。

ここまで丁寧に作り込み、文言をブラッシュアップすることで、魅力的なミッションステートメントが生まれます。

ミッションステートメント活用事例

具体的な企業の事例を見ると、ミッションステートメントがどのように機能しているかが分かりやすくなります。

大手企業からベンチャー企業まで、独自の使命を掲げることで差別化やブランドイメージ向上に成功しているケースがあります。

ここでは代表的な取り組みをいくつか紹介します。

トヨタ自動車の事例

トヨタ自動車は「幸せを量産する」というフレーズで、単なる自動車メーカーではなく、社会や人々の暮らしをより良いものにする企業というメッセージを打ち出しています。

これは車を販売すること自体がゴールではなく、モビリティを通じて世界中の人々の生活を豊かにしたいという想いを明確に示すものです。

実際、ハイブリッド車などの環境技術や地域社会への貢献活動なども、このミッションに根差した戦略と捉えられます。

大手企業ほど多数のプロジェクトや方針が存在しますが、ミッションステートメントによって根幹の姿勢が統一されている点が特徴です。

パタゴニアの事例

アウトドアウェアブランドのパタゴニアは、「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む」という強烈なミッションを掲げています。

環境保護活動に積極的に取り組む姿勢は商品開発から広告表現に至るまで一貫しており、素材の選定や生産工程でも環境負荷を最小限に抑えるための努力を惜しみません。

消費者から見れば、同社のアイテムを購入することで「地球環境に配慮している」という価値も得られるため、ブランドロイヤルティが高まりやすいでしょう。

ミッションを軸にした経営が、企業と顧客双方にメリットをもたらしている事例といえます。

Amazonの事例

Amazonは「地球上で最もお客様を大切にする企業になること」をミッションステートメントの一つに据えています。

具体的には、低価格、豊富な品揃え、利便性の高いサービスを追求し続ける姿勢が挙げられます。

顧客体験を最優先する企業文化は、従業員の意思決定から新規サービス開発まで、あらゆる局面に浸透している点が特徴です。

また、巨大企業に成長した現在でも「お客様目線を第一に考える」という姿勢を企業の根幹とすることで、組織の一体感を維持する効果があります。

シンプルな言葉が社員の行動規範を支えている好例です。

ミッションステートメントを設計したことによる成功事例

ここでは、弊社がミッションステートメントを含む、経営理念設計をご支援させていただいた富山県にあるハウスメーカー、クオレ・ホーム株式会社さまでの実績について紹介をさせていただきます。

今この記事を読んでくださっている方の中には「離職率が高い」「新規事業に手が回らない」「思うように売上が伸びない」などのお悩みをお持ちの方も少なくないのではないでしょうか?

今回の弊社実績では、離職率低減や売上UPへの効果を中心にお話しさせていただきます。

ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。

弊社でのサポート内容

- 経営理念設計

- ロゴデザイン制作

- 名刺デザイン制作

抱えられていた問題や課題について

- 離職率が70%とかなり高く、新規営業という職業柄もあり、定着ができずに困っていた。

- 会社の理念や目指すべき方向性などがなく、社員のモチベーションが低い状態だった。

- 代表である村野さんが営業活動を行っており、No.2の育成などに時間を割くことができておらず、売上拡大に悩んでいた。

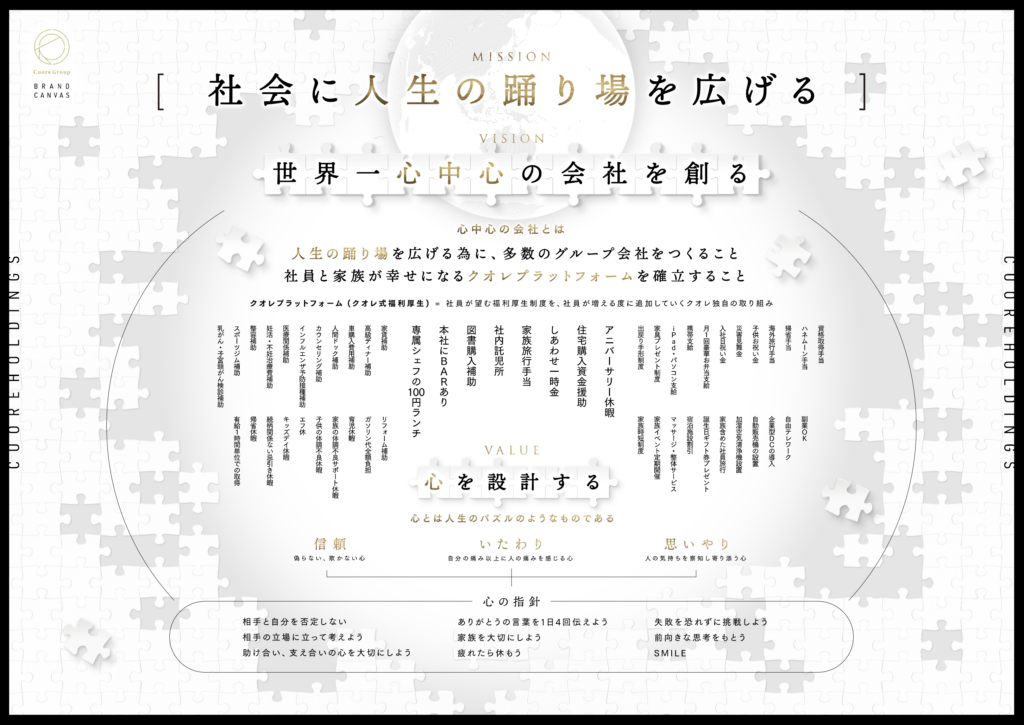

弊社作成のブランドキャンバス(経営理念設計)

理念設計により、得られた成果について

①離職率が70%→5%へと激減した。(弊社がご支援を開始してからの1.5年間でまだ離職なし。)

②富山県で競合他社が300社いる中、元々年間売上順位が20位だったのに対し、TOP7になることができた。

③年間休日が120日→140日(フリー休暇など含む)に増えたにもかかわらず、売り上げが昨対比150%増加した。

④代表である村野さんが、営業から手離れできたことにより、新規事業や新規会社を複数設立し、およそ3000万円程度の年間見込み経常利益を生むことができた。

より詳細な情報が知りたい方は下記の記事をご覧ください!

>>【経営理念設計実績】クオレ・ホーム株式会社様〜離職率激減、売上150%増に至った理念づくりとは〜

その他導入事例について知りたい方は、下記のページをご覧ください。

>>導入事例

まとめ

ミッションステートメントとは、企業が果たすべき使命を端的に示す指針です。

経営理念(MVV)やビジョンステートメントとの違いを理解し、シンプルな言葉で明文化することで従業員の行動や意思決定が円滑になります。

さらに外部へのブランディングにも大いに貢献するでしょう。

マイビジョンでは、経営理念の設計から人事評価制度の構築、採用支援、SNS運用支援まで、企業のビジョン実現を一貫してサポートしています。

リブランディングの進め方でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。