ブランドコンセプトとは?作り方や事例、重要な理由を解説

ブランドのアイデンティティを確立する上で欠かせないのが「ブランドコンセプト」です。

商品やサービスの強みを的確に伝え、顧客や従業員から共感を得るためにも、しっかりとブランドコンセプトを設定する必要があります。

しかし、何から手をつければよいかわからない方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、ブランドコンセプトとは何か、その重要な理由や作り方、さらに代表的な事例を踏まえたポイントを詳しく解説していきます。

目次

ブランドコンセプトとは何か

ブランドコンセプトとは、ブランドが世の中に提供する価値や世界観をわかりやすく言語化したものです。

競合と差別化できる強みやブランドが目指す方向性を示し、顧客や従業員がブランドの特徴を理解するための軸として機能します。

ここでは、ブランドという言葉の背景とあわせて、ブランドコンセプトの役割を掘り下げます。

ブランドとブランディングの関係

「ブランド」は単に商品や企業名を指すだけでなく、それらに対する顧客の印象や信頼感も含む広い概念です。

例えば「あるブランドの商品は高品質だ」という認識が根付いていると、そのブランド全体の価値も自然に高まります。

この価値を維持・向上させるプロセスが「ブランディング」です。

ブランディングは、広告やパッケージデザインなど視覚的なアプローチだけでなく、企業理念や社内文化の形成までを含む総合的な取り組みを指します。

そしてブランドコンセプトは、ブランディングの起点となる核のメッセージを形作る大切な要素です。

関連記事:企業ブランディングとは?必要性や手順、成功事例を紹介

ブランドコンセプトが示す価値観と差別化要素

ブランドコンセプトは「ターゲットにどんな価値を提供し、なぜそれが独自なのか」を言語化したものといえます。

顧客が求めるニーズに対して、自社の商品やサービスがどのように応えるかを明確に定義することで、他社との違いが際立ちます。

具体的には「手頃な価格で高品質」「忙しい人でも素早く利用できる」といった特徴が該当します。

差別化要素をコンセプトとして言語化することで、企業の方向性が社内外で共有されやすくなり、ブランドイメージを統一できるメリットがあります。

企業理念(経営理念)とのつながり

ブランドコンセプトは、企業が大切にする「経営理念(ミッション・ビジョン・バリュー)」と深く関係しています。

経営理念は企業が果たすべき使命や将来像、守りたい価値観を総合的に示すものです。

その一方でブランドコンセプトは、商品やサービスを通じてどのような価値を顧客に届けるかを具体的に示す指針です。

両者の方向性がずれてしまうと、社内外に混乱が生じてブランドイメージが統一されにくくなります。

経営理念とブランドコンセプトを連動させ、同じ方向を向いていることを明確にすることが効果的です。

ブランドコンセプトが重要な理由

ブランドコンセプトを明確に設定することで、顧客や従業員の意識統一だけでなく、ビジネス全体がスムーズに展開しやすくなります。

ここからは、ブランドコンセプトがなぜこれほど重要とされるのか、具体的な側面から解説していきます。

従業員のブランド理解が深まりやすい

明確なブランドコンセプトがあると、従業員がブランドの本質を理解しやすくなります。

たとえば販売スタッフであれば「どんなお客様に、どのような価値を届けたいのか」を把握し、接客や提案の中で自然にそのメッセージを伝えることができます。

同様にマーケティング担当は、コンセプトを軸に施策を立案しやすくなるでしょう。

全員が同じコンセプトを共有することで、部門間の連携も取りやすくなり、ブランド全体の方向性がブレにくくなる点が大きなメリットです。

顧客に提供すべき価値を明確化できる

ブランドコンセプトは、顧客が求めるニーズと自社が提供できる価値の交差点を示します。

言い換えれば「そのブランドらしさは何か」を一言でまとめ、顧客とのコミュニケーションの軸にできるということです。

コンセプトが不透明だと、顧客は「このブランドは結局何を提供したいのか」と疑問を抱き、他社へ流れてしまう可能性があります。

一方で強固なコンセプトがあれば、広告やSNSでの発信など、あらゆるタッチポイントで一貫性あるメッセージを伝えられ、ファンづくりにもつながります。

差別化とブランディングの強化

競合が多い市場でブランドの存在感を高めるためには、独自の強みやストーリーを発信することが欠かせません。

ブランドコンセプトを定義することで、他社とは異なる視点や価値観を鮮明に打ち出しやすくなります。

具体的には「環境に配慮した素材を使う」「低価格でもデザインにこだわる」など、ブランドならではの特徴を一貫して訴求できます。

こうした差別化戦略がうまく機能すると、顧客の記憶に深く刻まれ、価格競争に陥りにくいブランドへと成長しやすくなります。

ブランドコンセプトの作り方

ブランドコンセプトの策定は、企業のあり方や商品特性、ターゲットとの接点を総合的に見極めながら行う必要があります。

ここからは、実務的な作り方とポイントを段階的に説明していきます。

現状の把握とターゲット分析

最初のステップは、自社の現状や市場の状況を正確に把握することです。

具体的には自社商品やサービスの強み・弱み、競合との違い、顧客の購買動機や価値観などをリサーチします。

3C分析(自社、顧客、市場競合)の手法を用いれば、ターゲットがどのようなニーズを持ち、それを満たすために必要な要素は何かを整理できるでしょう。

ここで得たデータをもとに、ブランドが提供するべき価値が浮き彫りになり、次のステップであるコンセプトの要素づくりへと進みやすくなります。

提供価値とブランドストーリーの言語化

次に「ブランドが顧客に何を提供し、どのように問題を解決するのか」を具体的に言葉に落とし込みます。

この際に心掛けたいのが、ブランドの世界観やストーリーを盛り込むことです。

単に機能やスペックだけを強調するのではなく、なぜその価値を提供したいのか、どういう背景や思いがあるのかを含めて表現します。

ブランドストーリーが加わると、顧客は共感しやすくなり、結果的に商品やサービスに対するロイヤルティが高まります。

ここでは短くインパクトのあるフレーズを意識すると効果的です。

短い言葉で独自性を強調する

ブランドコンセプトを最終的にまとめる際は、誰が見てもわかりやすいシンプルな表現を心がけます。

長文だと内容は豊かになりますが、顧客や従業員の記憶に残りにくくなる可能性があります。

ポイントは「ブランドらしさ」を一言で示せるかどうかです。

たとえば「上質な暮らしを手軽に」を掲げるインテリアブランドであれば、価格帯とデザイン性を同時に満たす強みを強調しているとわかります。

完成後は社内で検証を行い、よりわかりやすく、インパクトのある言葉へと磨き上げていきましょう。

ブランドコンセプトを作る際の注意点

ブランドコンセプトは企業の方向性や訴求メッセージを大きく左右する重要な要素です。

しかし、作り込みの段階で見落としがあると、ブランド価値の低下やターゲットとのミスマッチが発生しかねません。

ここでは注意点を確認しておきます。

他社との違いを明確にする

ブランドコンセプトを設定するときにまず意識したいのは、自社の強みを他社にはない観点で打ち出すことです。

市場で同じ分野の商品・サービスが多い場合、「コストパフォーマンスが良い」「品質が高い」だけだと埋もれてしまう恐れがあります。

そこで「サステナブルな素材を使いながら、手頃な価格帯を実現する」といった具体性を持たせると、ターゲットに訴求しやすくなります。

抽象的な表現に終始しないように、市場や競合の分析結果を踏まえた差別化要素をしっかり盛り込みましょう。

ターゲットニーズとミスマッチしないようにする

どれだけ魅力的なコンセプトでも、実際のターゲットニーズとかけ離れていれば成立しにくいです。

例えば高齢者向けの商品を扱っているにもかかわらず、若年層の流行を意識したコンセプトにしてしまうと、顧客が「自分向きではない」と感じてしまいます。

ターゲット設定を明確にし、その人々が本当に求めている価値や課題を正しく理解することが重要です。

ブランドコンセプトは、企業都合だけで決めるのではなく、市場や顧客の視点を取り入れながら作ることが成功へのポイントといえます。

社内外で整合性を保つ

ブランドコンセプトが完成したら、社内の部門間や外部パートナーとの連携で齟齬がないかを確かめます。

デザイン担当やマーケティング担当、営業担当がそれぞれ独自の解釈で動くと、顧客へ届くメッセージにばらつきが出てしまいます。

加えて、広告代理店や制作会社など外部と協力する際も、ブランドコンセプトを共有して方向性を合わせることが大切です。

あらゆるコミュニケーションが一貫して初めて、ブランドの価値が正しく認識されるようになります。

ブランドコンセプトの事例

ブランドコンセプトの理解を深めるために、実際にどのようなコンセプトを掲げているかを知っておくと参考になるでしょう。

ここでは、多くの消費者に支持されているブランドの事例を3つ紹介します。

QBハウス

「10分の身だしなみ」を掲げるQBハウスは、忙しいビジネスパーソンなどが短時間で身だしなみを整えられる価値を提供しています。

「手軽に素早く」「低価格」というポイントが明確で、従来の理美容院にはない差別化要素として受け入れられました。

スタッフの接客や店舗の内装、システム設計に至るまで、このコンセプトを軸にした一貫性のあるブランディングを実施しています。

Francfranc

「A LIFE OF COLOR 好きな『いろ』で生きよう。笑おう。」というフレーズで有名なFrancfrancは、「心地よい毎日を提案するインテリアショップ」というブランドコンセプトを掲げています。

特徴的なカラフルアイテムやユニークなデザインで、日常に彩りを加えたい消費者のニーズを満たしています。

コンセプトが明確だからこそ、店内ディスプレイや広告ビジュアルにも統一感があり、若い世代を中心にブランドロイヤルティを高めています。

ディズニーランド

「夢と魔法の王国」として知られる東京ディズニーランドは、夢のような非日常体験を提供することを徹底しています。

キャストのサービス対応やパーク内の世界観、アトラクションの演出など、すべてが「夢と魔法」を感じさせるための仕掛けで統一されている点が特徴です。

ブランドコンセプトである「夢の国」を軸にしながら、多くのゲストに幸せや感動を与える場所として認知され、長年愛され続けています。

ブランドコンセプトを活かして長く愛されるブランドへ

ここまで見てきたように、ブランドコンセプトは企業と顧客をつなぐ大切なかけ橋です。

これをうまく運用すれば、短期的なプロモーションに左右されずに、長期的な視点でブランド価値を高め続けることができます。

最後に、コンセプトを運用するうえで押さえておきたいポイントを確認します。

社内教育と理念の浸透

ブランドコンセプトを定めた後は、社内の研修やワークショップなどで徹底的に共有することが大切です。

従業員がコンセプトを深く理解し、各々の業務にどう結びつけるかを考えられるようになると、日常業務のあらゆるシーンでブランディングが機能しやすくなります。

経営理念とあわせてブランドコンセプトを社内外に伝え続けることで、組織全体のエンゲージメントも高まるでしょう。

関連記事:経営理念浸透の成功戦略!5つの具体的なステップを紹介!

定期的な見直しとアップデート

市場環境や消費者の価値観は常に変化し続けます。

そのため、ブランドコンセプトを一度作成して終わりにするのではなく、定期的に見直しを行うことが重要です。

変化するニーズに合ったコンセプトへアップデートすることで、ブランドとしての鮮度を保てます。

しかし、頻繁に大幅修正を行うと顧客が戸惑うため、あくまでブランドの核は残しつつ、必要に応じて細部を調整する形が望ましいでしょう。

外部の専門家との協力

自社だけでブランドコンセプトを策定するのが難しい場合は、ブランディングやコピーライティングの専門家に依頼するのも有効です。

専門家は市場分析や競合調査の経験が豊富なため、客観的な視点で強みや差別化要素をまとめ上げてくれます。

また、プロのコピーライターによる言語化は、インパクトとわかりやすさを兼ね備えたコンセプトを生む可能性を高めます。

戦略的なブランディング投資として検討するとよいでしょう。

ブランドコンセプト・経営理念を設計したことによる成功事例

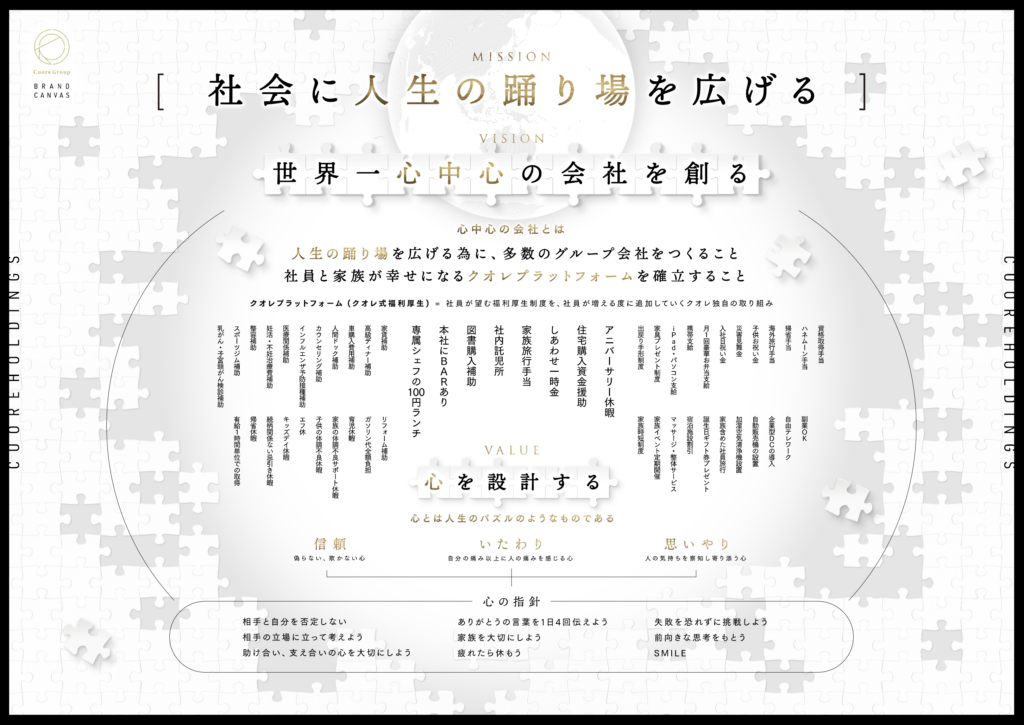

ここでは、弊社が経営理念設計をご支援させていただいた富山県にあるハウスメーカー、クオレ・ホーム株式会社さまでの実績について紹介をさせていただきます。

今この記事を読んでくださっている方の中には「離職率が高い」「新規事業に手が回らない」「思うように売上が伸びない」などのお悩みをお持ちの方も少なくないのではないでしょうか?

今回の弊社実績では、離職率低減や売上UPへの効果を中心にお話しさせていただきます。

ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。

弊社でのサポート内容

- 経営理念設計

- ロゴデザイン制作

- 名刺デザイン制作

抱えられていた問題や課題について

- 離職率が70%とかなり高く、新規営業という職業柄もあり、定着ができずに困っていた。

- 会社の理念や目指すべき方向性などがなく、社員のモチベーションが低い状態だった。

- 代表である村野さんが営業活動を行っており、No.2の育成などに時間を割くことができておらず、売上拡大に悩んでいた。

弊社作成のブランドキャンバス(経営理念設計)

理念設計により、得られた成果について

①離職率が70%→5%へと激減した。(弊社がご支援を開始してからの1.5年間でまだ離職なし。)

②富山県で競合他社が300社いる中、元々年間売上順位が20位だったのに対し、TOP7になることができた。

③年間休日が120日→140日(フリー休暇など含む)に増えたにもかかわらず、売り上げが昨対比150%増加した。

④代表である村野さんが、営業から手離れできたことにより、新規事業や新規会社を複数設立し、およそ3000万円程度の年間見込み経常利益を生むことができた。

より詳細な情報が知りたい方は下記の記事をご覧ください!

>>【経営理念設計実績】クオレ・ホーム株式会社様〜離職率激減、売上150%増に至った理念づくりとは〜

その他導入事例について知りたい方は、下記のページをご覧ください。

>>導入事例

まとめ

ブランドコンセプトとは、ブランドが顧客に提供する価値や世界観を明確に示す軸です。

従業員や顧客の認識を統一し、差別化要素を打ち出すことで長く愛されるブランドを築けます。

作り方のポイントは、現状分析やターゲットニーズの把握、短く独自性を表現する言語化が重要です。

マイビジョンでは、経営理念の設計から人事評価制度の構築、採用支援、SNS運用支援まで、企業のビジョン実現を一貫してサポートしています。

リブランディングの進め方でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。